ストーカー被害にあった時の相談先や対策を解説

ストーカー被害は、誰にでも起こりうる身近な問題です。相手の一方的な執着や関心が、やがて恐怖や不安を生み、日常生活を脅かす存在となってしまうことも少なくありません。たとえ小さな違和感であっても、それが継続的に続けば心身に大きな負担を与えます。また、被害を受けている本人が判断に迷い、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまうケースもあります。

この記事では、ストーカー被害の定義や現状、法的な規制内容、加害者の傾向や被害を受けやすい人の特徴、そして具体的な対策や相談先までを幅広く解説します。被害に悩む方が安心して一歩を踏み出せるよう、適切な知識と行動の手がかりを丁寧にお伝えします。

ストーカーとは?

ストーカーとは、相手の気持ちを無視して、しつこくつきまとうなどの迷惑行為を繰り返し、不安や恐怖を与える行動をいいます。特に恋愛感情や恨み、嫉妬心からくる執着がきっかけとなることが多く、加害者は「自分の思いは正しい」と思い込んで行動してしまうケースも少なくありません。

代表的な行為には、あとをつける、無言電話をかけ続ける、SNSで監視するようなメッセージを送るなどがあり、最近ではネットを使った嫌がらせも増えています。こうした行為は法律で禁止されており、内容によっては逮捕されることもあります。

中には「ちょっとしつこいだけ」「好意の表れかもしれない」と思って我慢してしまう方もいますが、我慢する必要はありません。少しでも怖い、気持ちが落ち着かないと感じたら、それはすでに被害です。自分の安全と心を守るために、早めに気づき、声を上げることが大切です。

参考:警視庁

被害の割合と現状

ストーカー被害は、どこか遠い話のように感じるかもしれませんが、実は多くの女性が悩みを抱えています。警察庁の統計によると、全国で毎年1万件以上の相談が寄せられており、特に20代から40代の女性が被害にあいやすい傾向があります。

加害者の多くは元交際相手や顔見知りで、「別れたはずなのに連絡が止まらない」「何度断っても会いたいと言われる」といった相談が目立ちます。また、SNSやマッチングアプリで知り合った相手から執拗に連絡が来たり、位置情報を把握されてしまうようなケースもあり、被害の形は以前よりも複雑になっています。

「誰かに相談していいのか分からない」「大げさかもしれない」と迷っているうちに、事態が悪化することもあります。少しでも不安を感じたときには、無理をせず、早めに行動を起こすことが大切です。自分を守るための一歩は、迷わず踏み出して大丈夫です。

ストーカー規制法の対象となる行為は?

この法律では、被害者に恐怖や不安を与える特定の行為を明確に禁止しています。加害行為は恋愛感情や怨恨に基づくもので、法律ではつきまといや連絡の強要だけでなく、監視や強引な接触など八つの行為に対して規制を設けています。以下で、それぞれの具体的な行為内容を女性にとってわかりやすく解説します。

参考:政府広報オンライン

しつこく付きまとう行動

つきまといや待ち伏せ、押しかけ、うろつきは、ストーカー規制法で最も基本的かつ頻繁に見られる行為です。法律では「尾行してつきまとう」「通勤中や外出先で待ち伏せする」「自宅や職場などに押しかける」「周囲をみだりにうろつく」といった行為を「つきまとい等」と定義し、繰り返されると規制対象となります。

たとえば、あなたが自分の行動パターンを話していなくても、加害者が偶然や執着で同じタイミングに現れるようになったり、よく利用する駅やコンビニで待ち構えていたりすると、不安を感じますよね。さらに、自宅や職場の近くで頻繁に見かけたり、家に押し掛けられたりすると、日常の安全が脅かされ、心からくつろげなくなります。

こうした行為は「一度だけなら」と思っても、短期間で何度も繰り返されると“反復”と見なされ、警察による警告や禁止命令の対象になります。女性にとって、通勤途中に見知らぬ人が同じ場所に現れるだけでも強い恐怖が生まれ、日常生活に支障を来します。「自宅から一歩も出たくない」と感じる人も珍しくありません。

どれか一つでも該当する行為を複数回経験しているなら、それは「被害」に該当します。ためらわずに記録を残し、信頼できる人や警察に相談することが重要です。早めの対応が、精神的な負担を軽減し、事態の悪化を防ぐ第一歩となります。

監視をほのめかす言動

「見ているよ」「どこにいたか知ってる」などと、相手の行動を把握していることを伝える行為も、禁止されています。たとえば、「昨日○○にいたでしょ?」といった内容のメールやSNSメッセージが繰り返し送られてくると、それだけで心がざわつき、安心して日常を送ることが難しくなります。

こうした行為は、相手に「あなたを常に監視している」と思わせることで、恐怖心やプレッシャーを与える目的があるとみなされます。GPSの無断装着やスマートフォンへの不正アクセスなど、より悪質なケースも実際に存在しています。

特にSNSでの投稿や写真、位置情報の共有がきっかけで、加害者に行動パターンを把握されてしまうこともあり、知らないうちに“監視”されている状況が生まれていることも。被害者側が気づいたときには、すでに日常生活が脅かされているケースも多いです。

「なぜ知っているの?」と思うような言葉をかけられた経験がある場合、それは偶然ではなく意図的な監視の告知である可能性があります。不安を感じたら、まずはやり取りを記録しておくこと、そして信頼できる支援先に相談することが大切です。

しつこい面会や交際の要求

交際を申し込まれたり、別れた後に復縁を迫られたり、繰り返し会いたいと連絡が来る――このような「会ってほしい」「話をしたい」といった面会や交際の要求も、違法行為にあたる場合があります。特に、相手の気持ちを何度も断っているにもかかわらず、同じような内容のメッセージが続くと、心が疲れてしまうものです。

加害者は「気持ちを伝えたいだけ」「悪気はない」と言いがちですが、それが一方的なものであれば、被害者にとっては迷惑以外の何ものでもありません。さらに「会わないと職場や家に行く」と脅すような表現になると、より深刻な被害に発展する可能性もあります。

特に女性は、相手を傷つけないようにとやんわり断ることが多いため、「まだ可能性がある」と受け取られてしまい、要求がエスカレートしてしまうケースもあります。しかし、大切なのは自分の気持ちです。「もう会いたくない」「関わりたくない」と感じたら、その意思をはっきり持つことが第一歩になります。

相手からの連絡が執拗に感じられたら、それは粘り強い好意ではなく、違法な圧力かもしれません。やり取りは記録に残し、無理に応じず、早めに第三者に相談することが身を守ることにつながります。

威圧的な言動や態度

怒鳴る、大声を上げる、ドアを叩く、物を投げるなどの乱暴な言動も、規制の対象になります。たとえ直接的に暴力をふるわれていなくても、「威圧的な態度」や「恐怖を与える言葉」が繰り返される場合、それは十分に被害と認識されるものです。

たとえば、断った後に「ふざけるな」「いい加減にしろ」などと怒鳴られた経験や、電話越しに物を叩く音や荒い呼吸が聞こえて不安になったことはありませんか?そうした威圧的なふるまいは、相手を支配しようとする意図が隠れていることが多く、自分では気づきにくいプレッシャーとなって心を追い詰めていきます。

加害者が身近な人の場合、「怒らせた自分が悪いのかも」と感じてしまい、行為の深刻さを見逃してしまうこともあります。しかし、どんな理由があっても、乱暴な態度を正当化することはできません。あなたが「怖い」と感じたなら、その感覚を大切にしてください。

被害を受けたと思ったら、発言や状況をメモして記録を残し、周囲や専門窓口に相談することが安全確保への第一歩になります。怖さを感じたときは、すぐに助けを求めてかまいません。

繰り返される連絡行為

何度もかかってくる電話、無言のまま切れる着信、深夜に届くLINEやメール…。たとえ内容が一見穏やかでも、それが繰り返されると大きなストレスになります。このような「連続的な通信手段による接触」も明確に規制対象として定められています。

「出なければ何度もかけてくる」「返事をしなければ“どうして無視するの?”と送られてくる」など、しつこく連絡されることに心当たりがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。最初は好意的な内容でも、反応がないと次第に責めるような言葉に変わっていくことも少なくありません。

メールやメッセージが「あなたのことをずっと考えてる」などの内容だったとしても、それを望んでいなければ立派な迷惑行為です。たとえ文章に暴力的な表現が含まれていなくても、連続して送られてくることで「拒否できない」「追い詰められている」と感じるようになってしまいます。

こうした行為も、放っておくとエスカレートする可能性があります。記録を残し、着信履歴やメッセージを削除せず保存しておくことが大切です。そして、迷わず相談機関や警察へ連絡してください。あなたの時間と心の平穏を守るための行動は、決して大げさではありません。

汚物などの送りつけ

自宅や職場に突然、意味不明な物が届く――それがたとえ手紙や小包であっても、開けてみて中に汚物や不快なものが入っていたとしたら、どれほどの恐怖と嫌悪感を覚えるでしょうか。「汚物・動物の死骸・嫌がらせを意図した物品などの送付」も、れっきとした違法行為として禁止されています。

このような行動は、加害者が被害者に不安を与えたり、精神的に追い詰める目的で行われるケースが多く、暴力的な意思表示ともとれます。中には脅迫めいた手紙や、意味不明なメッセージが添えられている場合もあり、被害者は精神的に大きなショックを受けることになります。

特に女性の場合、こうした物が自分の居場所に届くという事実だけで、「どこまで知られているのか」「この先何をされるのか」と強い不安が押し寄せてきます。たとえ1回きりでも、放置せず記録を残しておくことが大切です。

届いた物は不用意に処分せず、写真を撮る・袋に入れて保管するなどして、警察や相談機関に証拠として提出できるようにしておきましょう。こうした行為は、早期の対応で再発防止につなげることが可能です。

誹謗中傷による名誉毀損

被害者の名誉を傷つけるような発言や書き込みを繰り返すケースもあります。たとえば、SNSや掲示板などに根拠のない噂話を投稿されたり、本人がいないところで悪意ある中傷を広められたりするなど、「第三者の目」を意識した攻撃が特徴です。

こうした行為は、たとえ物理的な接触がなくても、精神的な圧力となり、被害者の人間関係や信用を損なう深刻な影響を与えます。職場での立場が危うくなる、友人関係にひびが入るなど、見えない形で被害が広がっていくのがこのタイプの怖いところです。

加害者は「事実を言っているだけ」と主張することがありますが、意図的に悪印象を与えるような言葉や虚偽の情報を繰り返し発信している場合、それは名誉毀損や侮辱と見なされ、ストーカー規制法の対象となります。

もしもSNS上での中傷や投稿に心当たりがある場合は、画面のスクリーンショットを撮り、URLや投稿日時を記録に残しておきましょう。あなたの尊厳や立場を守るためには、見逃さず早めに対応することが大切です。一人で抱え込まず、相談できる相手や機関を頼ってください。

性的な嫌がらせや羞恥行為

性的な内容で嫌がらせをされたり、羞恥心をあおるような行為を受けることも、禁じられた行為の一つです。たとえば、性的な言葉を投げかけられる、体を見られているように感じる発言をされる、性的な画像や動画を一方的に送りつけられるといったケースがこれに該当します。

このような行動は、たとえ物理的な接触がなくても、心に深い傷を残します。羞恥心を傷つけられることで、自分の尊厳が踏みにじられたように感じることもあり、恐怖や嫌悪感が長く尾を引いてしまう場合があります。特にSNSやメール、DMなどでの接触は、相手の顔が見えない分、突然の被害に大きなショックを受けやすくなります。

中には「冗談のつもりだった」「親しみで言っただけ」などと悪意を否定する加害者もいますが、受け手が不快に感じた時点で、それは明確な被害です。あなたの感じた不快感や恐怖心は、正当な感情であり、決して軽く扱われるべきものではありません。

もし性的な嫌がらせを受けた場合は、その言葉やメッセージ、画像などを消さずに保存し、誰かに相談することが大切です。自分の心を守るために、早めの対応を意識しましょう。

加害者の特徴

ストーカー行為をする人には、いくつかの共通する心理や傾向が見られます。たとえ普段は穏やかに見える相手でも、執着心やコントロール欲求が強い場合、恋愛感情が一方通行になることで犯罪行為に発展することがあります。ここでは、特に注意すべき加害者の特徴を詳しく見ていきます。

独占欲が強く、執着心を抱きやすい

加害者の中には、「相手を自分のものにしたい」という強い独占欲を持っている人が少なくありません。恋愛感情が芽生えた相手に対して、自分の思い通りにならないことが許せず、相手の意思を無視してでもつながり続けようとする傾向があります。

たとえば、付き合っている間は常に相手の行動を確認したがる、スマホをチェックしたがるといった束縛が見られ、別れを切り出すと激しく動揺したり、しつこく復縁を迫ったりすることもあります。こうした執着心は、関係が終わった後も「まだ自分のものだ」と思い込むことで、加害行為につながるのです。

特に独占欲が強い人は、相手が他の人と親しくするだけで怒りや不安を抱きやすく、それを行動でぶつけてしまうことがあります。そしてその言動には、「相手のため」「愛しているから」という言い訳が添えられることが多く、被害者は罪悪感を抱いてしまいがちです。

けれども、どんなに言葉で正当化されても、相手の自由を奪う行為は「愛情」ではありません。自分の気持ちや生活が苦しくなったときは、それが本当に健全な関係なのか、一度立ち止まって考えてみることが大切です。

拒絶や別れを受け入れられない傾向

加害者には、相手からの拒絶や別れを素直に受け入れられないという特徴があります。たとえば「一度は自分を好きだったのだから、また戻れるはず」「別れたのは本心じゃない」といった考えに固執し、自分にとって都合のよい解釈をし続けてしまいます。

特に、別れを切り出された際に「まだ好きだから」と繰り返し連絡してきたり、花束やプレゼントを送り続けたりするような行動は、一見するとロマンチックに映るかもしれません。しかし、実際には相手の意思を無視した、一方的な押しつけであり、精神的な負担を強いる行為です。

このようなタイプの加害者は、相手に「もう無理」とはっきり断られても、それを現実として受け止めることが難しく、「まだ気持ちがあるはず」と思い込んでしまいがちです。そして、思い通りにならない現実に苛立ち、攻撃的な言動へと変化することもあります。

大切なのは、「拒絶」や「別れ」は、どんな理由であっても相手の自由であり、尊重されるべきものだという意識です。別れを受け入れられない相手からの過剰な接触は、加害行為のはじまりである可能性があります。

被害者との関係を歪んで解釈している

加害者には、被害者との関係性を自分に都合よく歪めて解釈してしまう傾向があります。たとえば、ただのあいさつや社交的な対応を「好意のサイン」と受け取ったり、偶然の出来事を「運命だ」と思い込んだりするなど、本来の関係性からかけ離れた幻想を抱いてしまうのです。

このような誤解が進むと、相手がはっきりと拒否の意志を示しても「照れ隠しに違いない」「本当は自分を求めている」といった解釈にすり替え、犯罪行為に発展します。被害者からすれば、無関係な相手から「私たちは特別な関係だ」と言われるだけでも、十分に恐怖を感じるものです。

過去に短期間でも接点があった相手に対して「一度関係があったから特別」と執着するケースもあります。交際経験や関係の深さに関係なく、相手の意思を無視して関係を続けようとする時点で危険な思考と言えます。

このようなタイプの加害者は、行動が自分の正義や愛情だと信じて疑わないため、話し合いでは解決が難しい場合があります。被害を感じたら、自分で解決しようとせず、必ず第三者に相談するようにしましょう。

被害に遭いやすい人の特徴

被害に遭うきっかけは、決して被害者側に落ち度があるからではありません。ただ、加害者の目に「つけ込みやすい」と映ってしまう要素があると、ターゲットになりやすくなる傾向があります。ここでは、被害に巻き込まれやすいとされる人の特徴を、実際の傾向にもとづいてご紹介します。

優しい・気配り上手な人

人に優しく、気配りができる性格の人は、周囲から信頼されやすく、安心感を与える存在です。ただしその一方で、加害者にとっては「自分に特別な好意があるのでは」と誤解を招きやすい対象にもなってしまうことがあります。

たとえば、誰に対しても分け隔てなく接したり、困っている相手に自然に手を差し伸べるような行動は、周囲の人から見れば魅力的で信頼できるものです。しかし、加害者のように思い込みが激しいタイプの人には、それが「自分だけに優しくしてくれた」「これは脈ありだ」と、都合のよい解釈につながることがあります。

気配り上手な人はトラブルを避けようとして、はっきりと拒否することが苦手な傾向にあります。そのため、相手に誤った期待を持たせてしまい、関係を断ち切るタイミングを逃してしまうことも。

もちろん、優しさや気配りが悪いことではありません。ただ、自分がどう感じているかを大切にし、必要な場面では「それは困ります」と伝える勇気を持つことも、自分を守るうえで大切です。どんなに相手が傷ついたとしても、あなた自身の心と安全のほうがずっと大事なのです。

相手にNOをはっきり言えない人

相手を傷つけたくない、波風を立てたくないという思いから、はっきりと断るのが苦手な人は少なくありません。しかし、そのやさしさが加害者に「嫌われていない」「まだ望みがある」と誤解されるきっかけになることがあります。

特に、遠回しな表現や曖昧な態度は、思い込みの強い相手にとって“前向きな返事”のように受け取られてしまうことがあります。たとえば「忙しくて会えない」という一言でも、「タイミングが合えば会ってくれる」という都合のよい期待を生んでしまうのです。

相手が強引な場合、「NO」と言うことで怒らせるのが怖くなり、なかなか拒否できないというケースもあります。でも、本来ならば誰かと距離を取りたいと思ったときに、それを言葉で伝えることは、当然の権利です。

ストーカー行為に巻き込まれないためには、断るべき場面では「自分の意思をはっきり伝える」ことがとても大切です。それが難しいと感じるときは、文章に残す・第三者に同席してもらうなど、少しでも安心できる方法を選びましょう。優しさと自己防衛は両立できます。あなたの心を守るための行動に、遠慮はいりません。

SNSで私生活をオープンにしがちな人

SNSで日々の出来事や気持ちを発信することは、多くの人にとって身近で楽しいコミュニケーション手段です。ですが、位置情報や日常の行動パターン、交友関係などが不用意に公開されてしまうと、加害者にとっては手がかりの宝庫になってしまいます。

たとえば、「毎朝このカフェに寄ってから通勤」といった投稿や、「今○○にいます」といったリアルタイムの位置情報を含む投稿は、自分の居場所や行動パターンを他人に知らせることにつながります。こうした情報から、加害者は容易にあなたの生活圏を特定し、接触の機会を狙ってくる可能性があります。

誰とどこに行ったか、どんな気持ちで過ごしているかという内容も、加害者にとっては「自分と関係がある」「感情を揺さぶる材料」として利用されることがあります。悪意を持った相手の前では、何気ない投稿が“監視のきっかけ”になりかねないのです。

自分らしさを発信することは大切ですが、公開範囲の設定や投稿のタイミングには注意を払うようにしましょう。安全を守るために、必要以上に個人情報や行動履歴を明かさないことが、結果的に自分を守る手段になります。

被害を受けたらどうすればいい?

被害にあったとき、頭が真っ白になってどう行動すればいいか分からなくなる方も多いのではないでしょうか。けれども、決して一人で抱え込まないでください。被害の深刻さに関係なく、「怖い」「不安だ」と感じた時点で、対処を始めるべきサインです。ここでは、取るべき具体的な行動と相談先について分かりやすく解説します。

信頼できる人に相談する

被害に遭っていると感じたら、まずは一人で悩まず、信頼できる人に相談することが大切です。誰かに話すことで、自分の状況を客観的に見つめ直すことができ、次に取るべき行動も見えやすくなります。

相談相手は、家族や友人、職場の同僚など、あなたが「安心して話せる」と感じる人であれば誰でも構いません。内容が内容だけに「こんなことで相談していいのかな」「大げさかもしれない」と思ってしまうかもしれませんが、そう感じている時点で、すでに心に負担がかかっている証拠です。

身近な人に話すことで、行動パターンを変えるときの協力を得やすくなったり、外出時に付き添ってもらえたりと、実際の防犯対策にもつながります。あなたを心配してくれる人は、きっと力になってくれるはずです。

被害が進行すると、誰にも言えず、孤立してしまうことがあります。だからこそ、初期の段階で「怖い」「気になる」と思ったことを、勇気を出して言葉にすることが、自分を守る第一歩になります。話せる人がいるなら、どうか遠慮せずに頼ってください。

近くの警察署へ相談する

参考:警視庁

迷わず警察に相談することはとても重要です。「まだ事件になっていないから…」「証拠がないと無理かも」とためらう必要はありません。警察では、相談内容に応じて状況の把握や必要な保護措置、加害者への警告などの対応を行っています。

全国の警察署には「生活安全課」や「女性相談担当」があり、ストーカー被害に関する相談を受け付けています。相談に行く際は、被害の内容を時系列で簡単にまとめたメモや、着信履歴、メッセージ、写真など、証拠になりそうなものを持参するとスムーズです。

警察への相談は「被害を届け出る」ことだけが目的ではありません。現在の状況を整理したり、今後どう動くべきかを一緒に考えてもらうこともできます。「相談したらすぐに大ごとになるのでは」と不安に感じるかもしれませんが、まずは話を聞いてもらうだけでも構いません。

あなたの安全を守るために、警察は力になってくれる存在です。「怖い」と感じたら、どうか一人で抱え込まず、最寄りの警察署の窓口を訪ねてみてください。

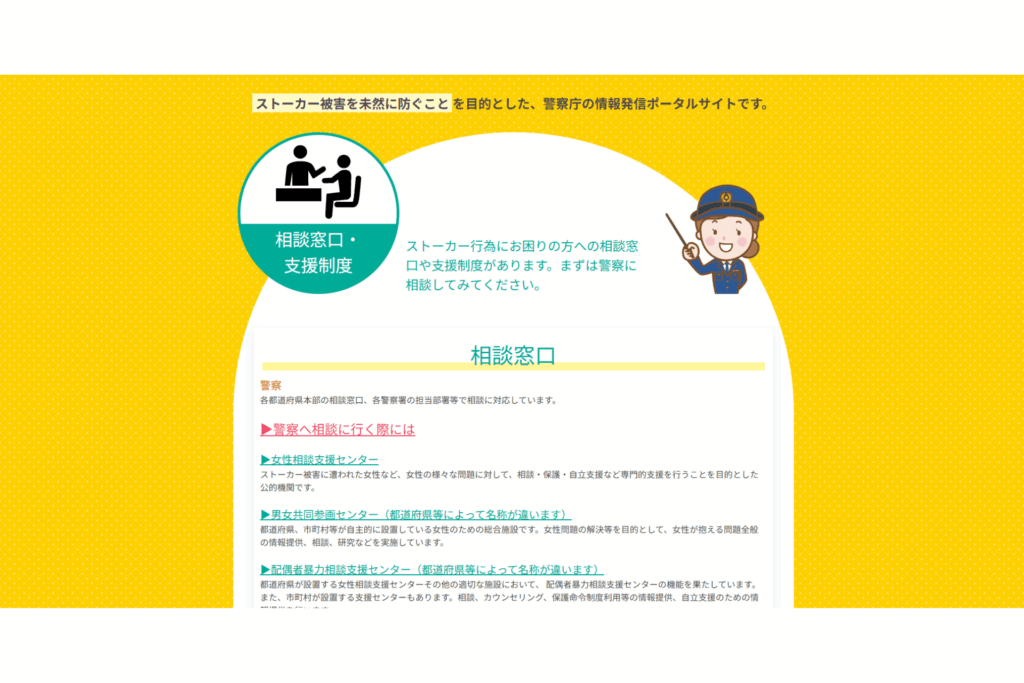

電話相談や支援窓口に相談する

警察に行くのは勇気がいるという方は、まずは電話相談や各地の支援窓口を利用するのもひとつの方法です。ストーカー被害に関する相談を受け付けている団体や公的な機関は数多くあり、匿名での相談や24時間対応の窓口もあります。例えば、法務省では「女性の人権ホットライン」が紹介されています。

たとえば、各都道府県警察には「#9110」という全国共通の相談ダイヤルがあり、警察署に行かずとも状況を伝えることが可能です。また、女性相談センターや自治体の男女共同参画センターなどでは、女性の視点に立った丁寧な対応をしてくれる場所もあります。

電話で話すだけでも、「こんな状況でも相談していいんだ」と安心できることがあります。自分の気持ちや状況を誰かに聞いてもらうことで、次に取るべき行動や選択肢が見えてくることも少なくありません。

大切なのは、「これくらいで我慢すべき」と思わないことです。不安や恐怖を感じているなら、それはすでに立派なサインです。声をあげることは弱さではなく、自分を大切にする強さのひとつ。安心して話せる場所を、ぜひ活用してください。

弁護士に相談する

被害が深刻化してきたとき、法的に身を守る手段として弁護士への相談はとても有効です。加害者からの接触が止まらない、警察への相談だけでは不安が残ると感じる場合は、弁護士に事情を説明し、法的措置の選択肢についてアドバイスを受けてみましょう。

弁護士は、ストーカー被害に関する警告文の送付、接近禁止命令の申し立て、損害賠償請求などを通じて、被害者を法の力で守ることができます。また、警察や裁判所とのやり取りに不安を感じる方にとって、弁護士のサポートは心強い支えとなります。

最近では、女性の被害に特化した法律事務所や、無料相談を実施している窓口も増えており、初めての相談でもハードルは高くありません。自分の権利を守るための一歩として、法律の専門家の意見を聞くことは決して大げさではないのです。

不安を感じている気持ちは、法律のプロに話すことで少しずつ軽くなることもあります。誰かに頼っていい、そして法的な保護を受けることは、あなたの当然の権利です。

証拠を残し、記録をつけることが大切

被害を訴える上で、証拠の有無は非常に大きな意味を持ちます。被害を受けたと感じたら、どんなに些細なことでも、日時・内容・状況などをできる限り詳しくメモに残すようにしましょう。無言電話の履歴、メールやSNSのスクリーンショット、不審な人物の写真や動画など、証拠の積み重ねがその後の対応を左右します。

ただ、加害者が身を隠すようになったり、直接的な証拠を残さないよう巧妙に行動しているケースでは、自力での記録や証拠収集に限界を感じることもあるかもしれません。そんなときに頼れるのが、調査のプロである探偵の存在です。

探偵事務所では、法に則った形で尾行・張り込み・撮影などの調査を行い、被害の実態を客観的に記録してくれます。ストーカー被害に強い探偵事務所では、女性専用の相談窓口を設けていることもあり、デリケートな悩みにも寄り添って対応してくれるのが特徴です。

「証拠がないとどうにもできない」と諦める前に、一度、調査の専門家に相談してみることをおすすめします。自分を守るためにできることは、思っている以上にたくさんあります。

心身への後遺症も大きい

ストーカー被害は、心や身体に深い傷を残すことがあります。直接的な被害が収まったあとも、不安や恐怖が抜けきらず、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。ここでは、被害がもたらす主な心身の後遺症と、その影響について分かりやすくご紹介します。

不眠やフラッシュバックなどの精神的影響

被害を受けた方の多くが、深刻な精神的ストレスに悩まされます。その中でも特に多いのが、「夜眠れなくなる」「何度も目が覚める」といった不眠の症状です。被害が続いている間はもちろん、落ち着いたように見える時期であっても、心が安心できない状態が続くと、眠りの質が著しく低下します。

また、加害者の顔や声、言動がふとした瞬間に思い出され、突然動悸が激しくなったり、涙が止まらなくなったりする「フラッシュバック」の症状に苦しむ方もいます。何気ない風景や音が、過去の恐怖体験を呼び起こすきっかけになることもあるため、安心できるはずの場所でさえ落ち着けなくなってしまうのです。

このような精神的なダメージは、被害が終わった後もしばらく残り続ける場合があります。「自分が弱いからこんなふうになってしまったのかも」と自分を責めてしまう方も少なくありません。

でも、心が不安定になるのは、ごく自然な反応です。必要であれば、専門のカウンセラーや心療内科の力を借りることも、自分を守るための立派な行動です。一人で抱え込まず、心の傷も丁寧にケアしてあげましょう。

外出が困難になるなど生活への支障

精神面だけでなく、日常生活にもさまざまな支障が出てくる場合があります。たとえば、「またどこかで見られているのでは」「あとをつけられているかもしれない」といった不安から、外出を避けるようになってしまう方も少なくありません。

好きだった場所に行けなくなる、通勤ルートを変えざるを得なくなるなど、生活の自由が制限される状況は、心にも大きな負担を与えます。友人との約束を断ることが増えたり、人との交流を避けるようになったりと、人間関係にも影響が及びやすくなります。

「加害者がまた現れるのではないか」「身近な誰かも危険にさらすのでは」と不安が広がり、ひとりでの移動や夜の外出を避けるようになる人もいます。こうした生活上の変化は、社会的な孤立感や、自己肯定感の低下につながる可能性もあるため注意が必要です。

何よりも大切なのは、自分の安全と安心を第一に考えること。状況が落ち着いても無理に元の生活に戻ろうとせず、周囲の支援を受けながら、少しずつ自分のペースで回復していくことが大切です。

対人不信や長期的なトラウマに悩まされることも

被害経験者の中には、その後も人間関係に不安を抱えるようになる方が多く見られます。「また誰かに執着されるのではないか」「やさしくしただけで誤解されたらどうしよう」といった思いがぬぐえず、新しい出会いやコミュニケーションに対して慎重になりすぎてしまうのです。

信頼していた相手が加害者であった場合、その裏切りが心に深く残り、「もう誰も信用できない」と感じてしまうこともあります。人との関わりが怖くなり、自分を守るために心を閉ざしてしまう…。そうした反応は決して特別なことではなく、心が自分を守ろうとしている自然な反応でもあります。

ストーカー行為により受けた恐怖や不快感が長期間にわたって記憶に残り、精神的なトラウマとして影響し続けるケースもあります。安心して生活できているはずの今でも、突然過去の記憶がよみがえって不安定になる、ということも少なくありません。

このような心のダメージには時間がかかりますが、無理に忘れようとする必要はありません。少しずつ、安心できる人との関係を通じて、自分のペースで回復していけば大丈夫です。必要に応じて、カウンセリングなどの専門的なサポートを受けることも、回復への大切な一歩となります。

具体的な対策方法は?

被害を未然に防ぐ、あるいは早期に対応するためには、日頃から意識的な対策をとることが大切です。加害者に「監視できない」「接触しづらい」と思わせる環境を整えることで、自分の安全を守りやすくなります。ここでは、女性が日常の中で実践しやすい具体的な対策方法を、わかりやすくご紹介します。

個人情報の管理を徹底する

「相手に知られないこと」が一番の基本です。つまり、個人情報の管理をしっかり行うことが、被害の予防につながります。自分では意識していなくても、名前や住所、電話番号、勤務先、通勤ルートなどの情報が、意外なところから漏れてしまうことは珍しくありません。

たとえば、荷物の受け取り時に不用意に名前を出してしまったり、飲み会での会話で最寄駅やよく行くお店を話してしまったり。ほんの些細なやり取りの中に、相手があなたの行動パターンを推測するヒントが含まれていることもあります。

書類や郵便物をそのまま捨てることも注意が必要です。宛名や住所が書かれた部分は必ず切り取る、シュレッダーを使うなど、日常的な対策を心がけましょう。鍵付きのポストに変更する、表札にフルネームを出さないといった工夫も有効です。

「このくらい大丈夫かな」と思う情報が、加害者にとっては接触の入口になることもあります。安心して過ごすために、自分の情報は自分で守る意識を持つことが大切です。日々のちょっとした心がけが、自分自身を守る力になります。

SNSやスマホ設定を見直す

SNSは便利なツールですが、使い方を誤ると被害のきっかけになることもあります。特に、リアルタイムでの位置情報の投稿や、日常の行動パターンが読み取れる内容は、加害者にとって“監視の手段”となりやすいので注意が必要です。

まず見直しておきたいのが、アカウントの公開設定です。投稿が「全体公開」になっていると、知人以外の第三者にもあなたの情報が丸見えになります。フォロワーや友達リストも、必要以上に公開しないようにし、「知っている人だけ」と思える範囲で情報を共有するようにしましょう。

タグ付けやチェックイン機能など、位置が特定されやすい機能はオフにしておくと安心です。写真に写り込んだ風景や建物から、居場所が知られてしまうこともあるため、投稿内容は慎重に選ぶようにしましょう。

スマホ本体の設定も大切です。画面ロックの解除方法は指紋やパスコードにし、アプリの通知をロック画面に表示させないなどの工夫も、プライバシー保護に役立ちます。

ちょっとした設定の見直しが、思わぬ被害を防ぐ大きな力になります。SNSを楽しみながらも、自分の身を守る視点は常に忘れずに持っておきましょう。

防犯ブザーや録画機器を導入する

自分の身を守るための道具を備えておくことはとても有効です。特に、防犯ブザーや録画機器は、いざというときに自分を守るだけでなく、加害者への強い抑止力にもなります。

防犯ブザーは小型で持ち歩きやすく、バッグや鍵に取り付けておけば、危険を感じた瞬間にすぐ鳴らすことができます。大きな音で周囲に異変を知らせることで、加害者がその場から立ち去る可能性も高く、万が一のときにとても心強い味方になります。

自宅の玄関やベランダに防犯カメラやセンサーライトを設置することで、「見られている」という意識を加害者に与えることができ、行動をためらわせる効果があります。最近は、スマートフォンと連携できる録画機器も増えており、外出中でも状況を確認できるのが安心です。

証拠としても活用できるため、警察に相談する際の資料としても役立ちます。「そこまでするのは大げさでは?」と思うかもしれませんが、被害を未然に防ぐためには“やりすぎ”くらいがちょうどいいこともあります。自分の安心のために、防犯対策は積極的に取り入れてみましょう。

一人で対応せず、周囲と連携する

ストーカーに直面したとき、「迷惑をかけたくない」「恥ずかしい」と感じて、つい一人で抱え込んでしまう方は少なくありません。しかし、こうした問題こそ周囲の協力を得ることで、被害の拡大を防ぎやすくなります。

家族や友人、職場の上司など、信頼できる人には今の状況を正直に伝えておきましょう。たとえば、「見知らぬ人に付きまとわれているかもしれない」「最近、何度も無言電話がかかってくる」など、具体的な事実を共有することで、あなたを守るサポート体制をつくることができます。

また、職場や学校であれば、警備担当や管理者に相談しておくと、建物への侵入防止や不審者への対応を強化してもらえる可能性もあります。一人では気づけない視点でアドバイスをもらえたり、精神的な支えにもなったりと、周囲とのつながりはとても大切な存在です。

被害を未然に防ぐには、「自分だけでなんとかしよう」と思わないことが何よりのポイントです。あなたの安全は、あなた一人で背負うものではありません。周囲との連携が、心の余裕や生活の安心にもつながります。

一人で悩まず、早めの対処と支援を

ストーカー被害は、日常をじわじわと侵食し、心と体に深い影響を与える深刻な問題です。どんなに小さな違和感であっても、「怖い」「不安」と感じたら、それはすでに被害の入り口かもしれません。我慢したり、自分を責めたりする必要はありません。

大切なのは、できるだけ早い段階で信頼できる人や専門機関に相談し、自分を守る行動を取ることです。証拠を残す、情報の管理を見直す、防犯対策を整えるなど、できることから始めるだけでも安心感は大きく変わります。

そして、何よりも「一人で抱え込まないこと」。支えてくれる人や制度は必ずあります。あなたの安全と心の平穏を取り戻すために、ためらわず助けを求めてください。自分自身を大切にする勇気が、未来を変える力になります。